北九州市で社労士に障害年金のご相談なら

まごころ北九州障害年金申請センター

〒806-0033 福岡県北九州市八幡西区岡田町1-47 堀内ビル2-B

運営:サンキュー労務事務所

定休日:日祝日

※土曜は不定休

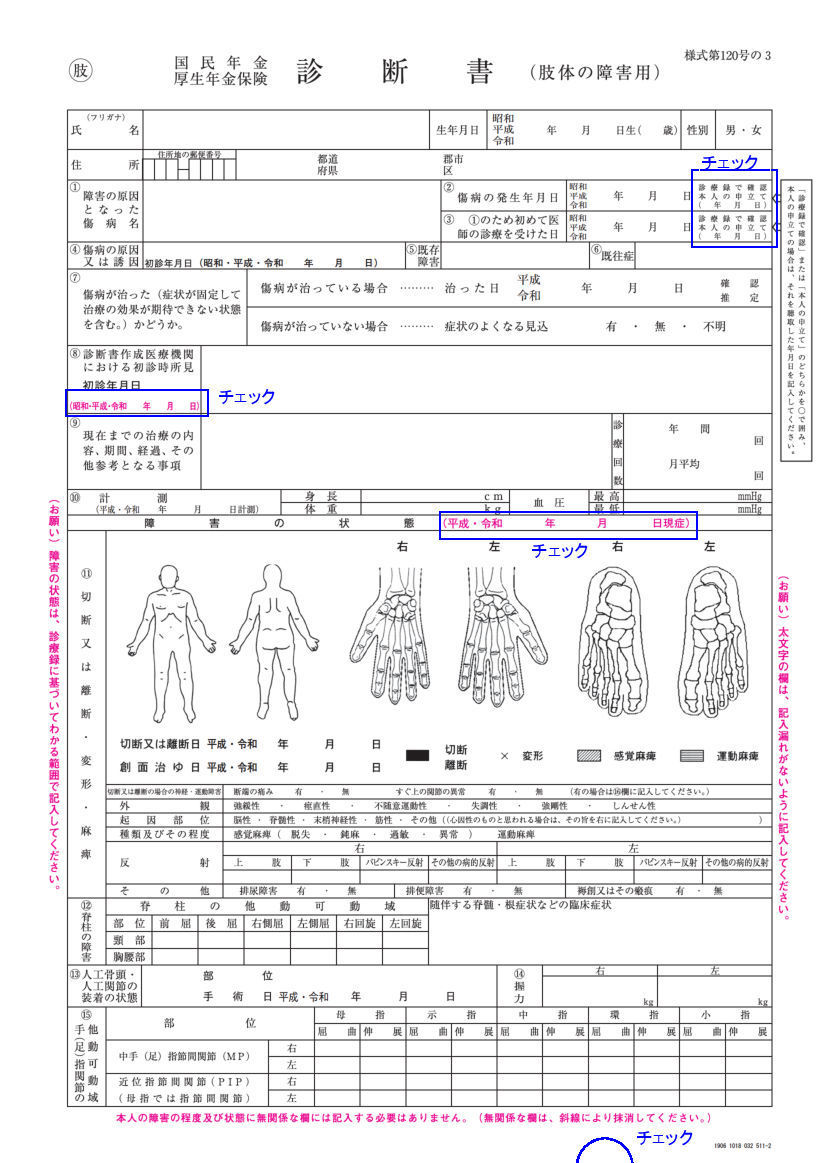

診断書の注意点

医師に書いてもらった診断書、どこに注意すればいいのでしょうか。

ここでは、年金事務所で受取り拒否となってしまう「形式的注意点」、そして審査に影響を与える「実質的注意点」の二つにわけてご説明します。

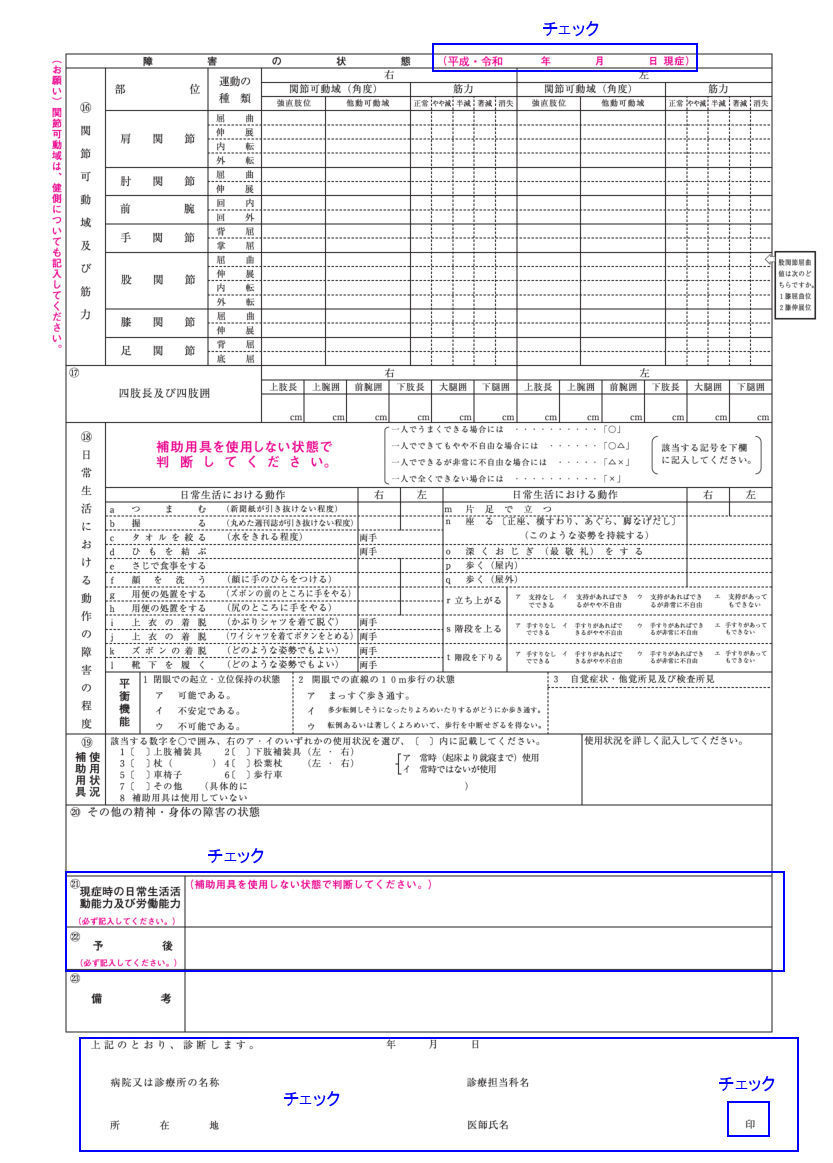

形式的注意点(すべての診断書に共通)

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

| 項番など | 診断書の項目名 | |

| ② | 傷病の発生年月日 | |

| ③ | ①のため初めて医師の診察を受けた日 | |

| 注意点 | 「診療録で確認」「本人の申立て」のどちらかに○がついていますか。また、「本人の申立て」に○がついている場合は、( )に聴取日が記載されていますか | |

| ⑧ | 診断書作成医療機関における初診時所見 | |

| 注意点 | 年月日が記載されていますか ※「障害の状態」欄横にも年月日は記載されている必要があります。 | |

| 診断書の欄外 | ||

| 注意点 | 診断書が2枚になる場合は、診断書と診断書との間に割印がありますか | |

| 診断書裏面下部 | 現症時の日常生活活動能力及び労働能力 | |

| 予後 | ||

| 注意点 | 何かしら記載されていますか | |

| 診断書最下部 | 病院名、所在地等 | |

| 注意点 | ここもすべて記載又は押印がされていますか ※診断書に修正(訂正)箇所がある場合は、当該箇所に、修正印(医師氏名の横に押印 されている印鑑で)が必要です | |

ここでは例として肢体障害の診断書をあげていますが、チェックすべき注意点はすべての診断書に共通しています。

実務上、診断書の不備は意外と多く見受けられます。これらに不備があると、年金事務所では受付けてもらえず、「訂正してもらってください」と言われ、再度病院に出向く必要がでてきます。

診断書を受け取ったら、まずは、上記不備がないかの確認が必要です。

実質的注意点(審査で影響を与える点)

審査で影響を与えるポイントは多数ありますが、ここではその一例を取り上げます。

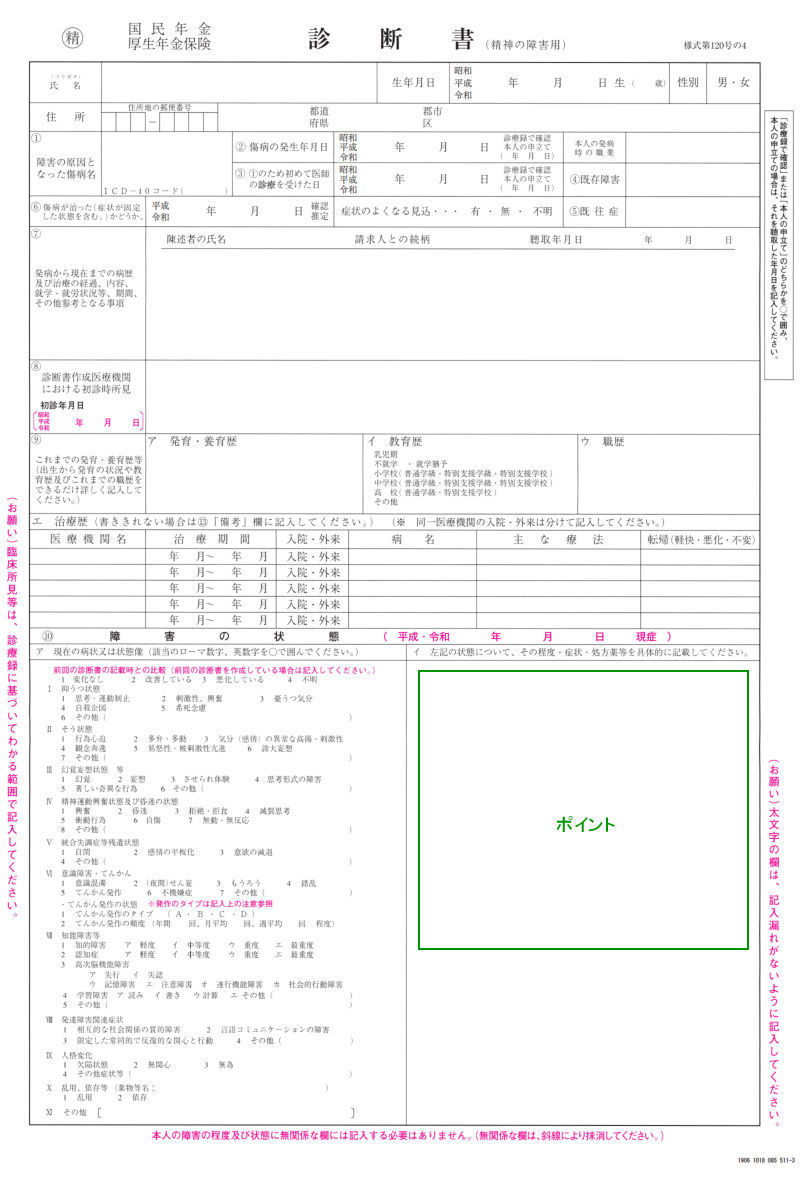

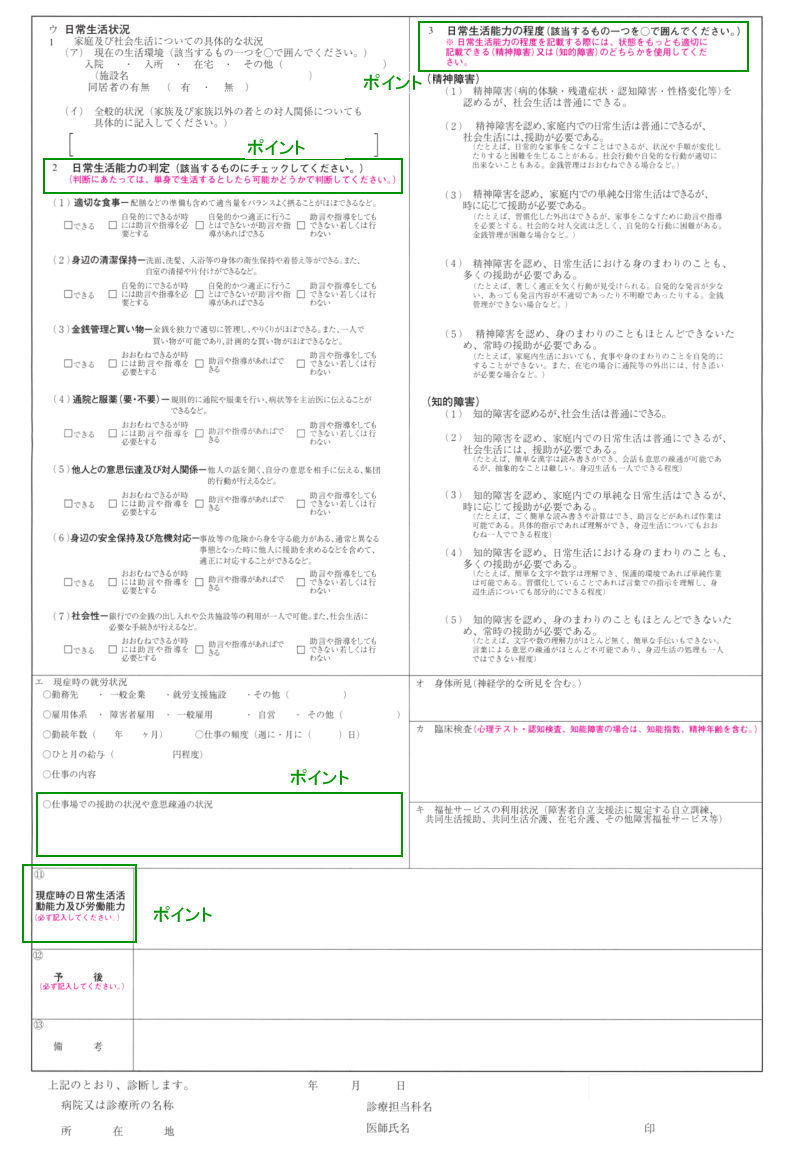

精神の診断書の場合

1.診断書

精神疾患による障害年金の申請では、次の診断書(精神の障害用)が使われます。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

2.等級の目安

てんかんを除く精神疾患は、平成28年9月に策定された「精神の障害に係る等級判例ガイドライン」に則し審査が行われるようになっています。そしてこのガイドラインでは、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」により、具体的な等級の目安が定められています。

3.注意点

しかし、この目安は、その名のとおり「目安」であり、実際には次に挙げるようなポイントによって審査が行われています。

| ポイント1 | 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の整合性 Ⅰ | ||

|---|---|---|---|

| 注意点 | この両者の間に整合性が取れていないと、日本年金機構から、診断書を作成した医師に照会が入る場合があります。 | ||

| ポイント2 | 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の整合性 Ⅱ | ||

| 注意点 | 診断書の他の記載を含めてチェックされ、整合性が取れていないとして、診断書を作成した医師に照会が入る場合があります。 | ||

| ポイント3 | 「日常生活能力の判定」とその他の記載内容との整合性 | ||

| 注意点 | 日常生活能力の判定が、その他の記載内容によって足を引っ張られてしまい、適切な等級に認定されないこともあります。 ※日常生活能力の判定が軽く評価された例(過去の事案から) | ||

| ポイント4 | 日常生活に支障が出ているといった具体的な記載の有無 | ||

| 注意点 | 精神疾患は、単身で生活すると想定した場合に、どれだけ日常生活に支障があるかという点が重要となってきます。 上記を踏まえた上での、日常生活の状況についてできる限り詳しく書いてもらった方が良いでしょう。 | ||

| ポイント5 | 診断書裏面エ「仕事場での援助の状況や磯疎通の状況」欄の記載 | ||

| 注意点 | 昨今の審査では、就労しているという事実だけで、不支給になったり、下位等級にしか認定されないというケースが増えています。 「精神の障害に係る等級判例ガイドライン」には、等級判定の際に考慮すべき事項(就労状況)として次のような点があげられています。 ・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障 ・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合 でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の 援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。 ・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の 状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。 上記に当てはまるようなことがあれば、診断書に記載してもらった方が良いでしょう。 | ||

その他の診断書の場合(主にがん(悪性新生物)の場合)

1.障害認定の対象

がん(悪性新生物)の場合、障害認定の対象とされている状態は次のとおりです。

(ア) 悪性新生物そのものによって生じる局所の障害

(特定の部位に障害が残った場合)

(イ) 悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害

(がんが増殖して身体が弱った状態)

(ウ) 悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身の衰弱または機能の障害

(抗がん剤などの副作用により身体が弱っている状態)

ご相談者の中には、「特定の部位の障害状態に該当しないから無理だ!」と年金事務所で言われたとおっしゃる方がよくいますが、そのようなことはありません。

実務の認定に際しても、(ア)よりも(イ)と(ウ)が圧倒的に多いです。

つまり、特定の部位の検査成績に該当しなくても(イ)と(ウ)の状態で全身の衰弱が著しい場合は認定されることもあります。

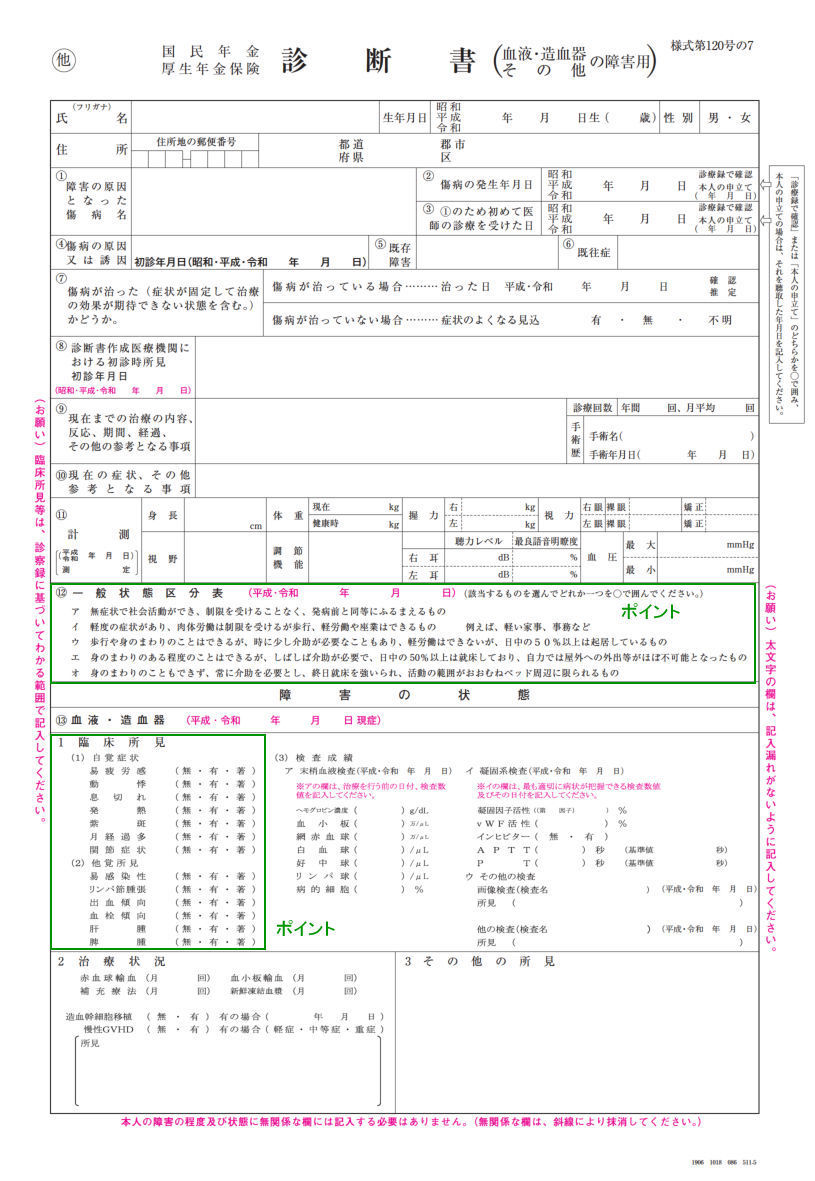

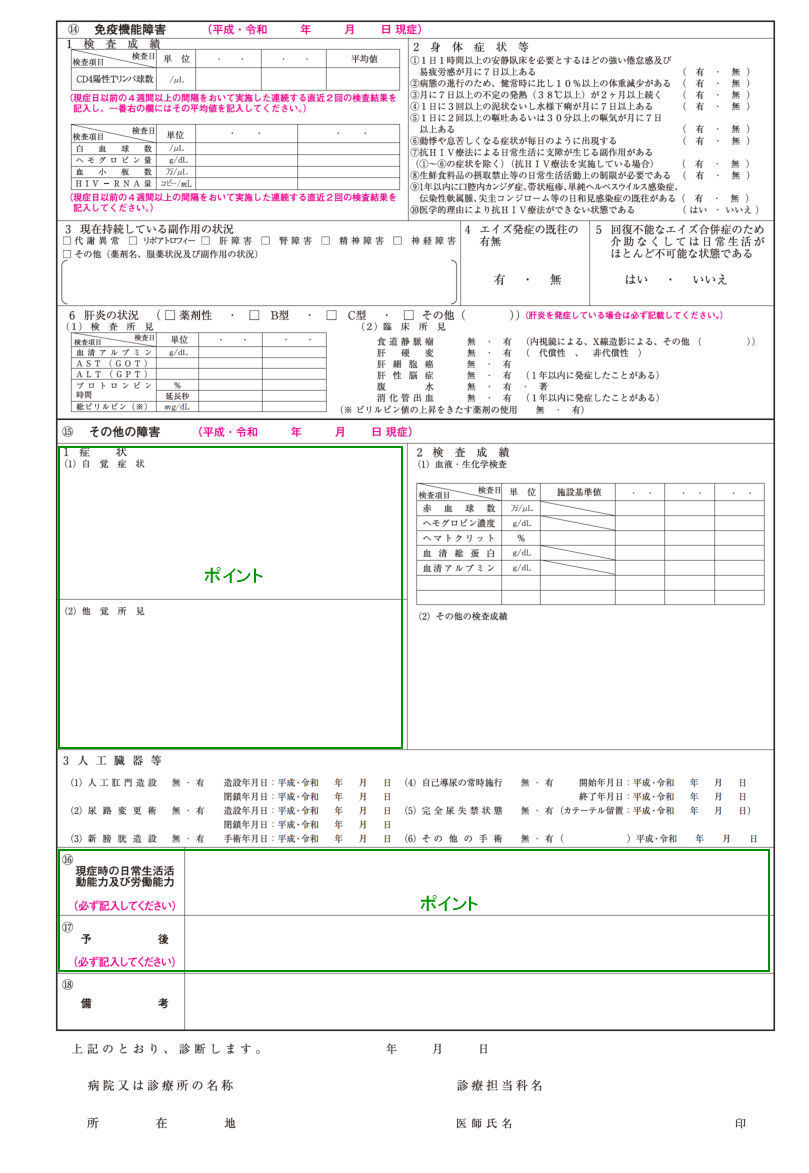

2.診断書

がん(悪性新生物)による障害年金の申請では、通常、次の診断書(血液・造血器その他の診断書)が使われます。

※ご注意!

がんによる障害の状態が「全身の衰弱」であれば、「血液・造血器その他の診断書」を使うのが良 いでしょう。しかし、「全身の衰弱」のみならず、座ったままの姿勢では痛みが走る、歩行器がな いと自力歩行が難しいとった症状もあるのであれば、「肢体障害」の診断書も併せて提出すること をお勧めします。その方が、障害の状態をより正確に伝えることができます。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

3.等級の目安

がん(悪性新生物)による障害の場合は、診断書表面項番⑫の「一般状態区分表」を用いて等級の認定が行われています。

等級の目安は次のとおりです。

がん(悪性新生物)の場合の等級の目安

| 等級の目安 | 障害の状態 | ||

|---|---|---|---|

| 1級 | 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの | ||

| 2級 | 衰弱または障害のため、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの | ||

| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの | ||

※ 障害基礎年金で申請する場合は、制度上3級というものが存在しないので、2級以上の症状でなけ れば受給できません。

4.注意点

しかし、精神疾患の場合と同様に、この表はあくまでも「目安」であり、実際には次に挙げるようなポイントが重要となります。

| ポイント1 | 自覚症状や他覚所見の記載 | ||

|---|---|---|---|

| 注意点 | 1.障害認定の対象で、「全身の衰弱」という言葉を使いました。 (※)るい瘦とは…甚だしく痩せること 診断書表面項番⑬の(1)(2)の自覚症状や他覚所見に○をしてもらうというのも良いと思いますが、裏面項番⑮の(1)(2)に自覚症状や他覚所見を具体的に記載してもらった方が良いです。 | ||

| ポイント2 | 日常生活や労働についての具体的な記載 | ||

| 注意点 | がん(悪性新生物)による障害の障害認定基準には「(略)、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」とされています。 項番⑮、項番⑯に症状、日常生活や労働についての制限がどれくらい具体的な記載がされているかが、障害等級を決定する大きなポイントになってきます。 また、抗がん剤治療後は数日間臥床した生活が続くという方も多々いらっしゃいます。 | ||

| ポイント3 | 就労している場合は、より具体的な制限の記載 | ||

| 注意点 | がんによる障害年金の申請も、精神疾患の場合と同様に、就労していることによって不支給となることも多くなっています。 就労している場合(特にフルタイムで就労している場合)は、会社の理解や厚意によって就労ができているといったより具体的な記載をしてもらうことが大切となります。 | ||

障害年金の審査は書類のみで行います。

つまりは、提出する書類のみで障害の状態を正確に伝える必要があります。

そのためには、単に医師に診断書を書いてもらうのではなく、審査のポイントに沿った診断書を書いてもらう必要があります。

当センターは、ご相談者さまの障害の状態を、時間をかけてお聞きし、どの診断書を使用した方が障害の状態をより正確に伝えることができるか、また、昨今の審査状況(不服申立での棄却理由の根拠も含め)を踏まえた上で、医師に、診断書作成の依頼書をお作りします。

障害年金の申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

NEW

事務所移転しました